未分類の記事一覧

2017年5月18日 カテゴリー:未分類

母袋研究室による研究冊子集(Mポリフォニー記録集2015 – 2016)の刊行報告として、「アーカイブについて」というテーマのもとレクチャーと座談会を行いました。

2017年5月16日(火) 東京造形大学 4-B教室

13:30〜 レクチャー + 報告(アーカイブその意味と重要性について):母袋俊也(東京造形大学教授)、香月恵介(助手)、阿部知子(D1)

15:00〜 座談会:母袋研究室(曾超 D2、阿部知子 D1、橋本美佳 M2、八谷聡大 M2、任慧函 M1、菊池遼 助手)+ 母袋俊也

冊子作成時の注意点を発表しています。(八谷聡大 M2)

自身の作成した冊子の工夫点を発表しています。(橋本美佳 M2、菊池遼 助手)

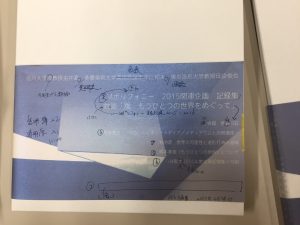

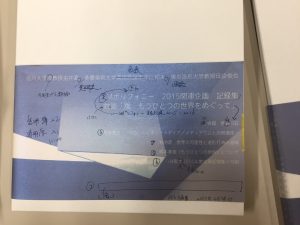

冊子を収める箱の帯の校正用メモです。

会場風景です。登壇者の前の机には今回作成した書籍や関連資料が並べられ、それらを参照しながら座談会は進行しました。

(助手 菊池遼)

2017年5月14日 カテゴリー:ゼミナール, 未分類

東京造形大学から徒歩3分の場所にありますモーヴァン乗馬クラブで体験乗馬とドローイング。絵画専攻領域4年生。

動物と人との関係性、躍動する馬を実際に観察し触れることの出来る環境に大学はあります。

http://www.mal-vern.com/

(yu-miya)

2017年4月25日 カテゴリー:未分類

八王子医療刑務所壁画プロジェクト

八王子市市制100周年記念事業「第36回全国都市緑化八王子フェア」関連企画

絵画専攻領域教員の宮崎が下絵を担当し9月16日(土)からおの第36回全国都市緑化八王子フェアに合わせ壁画の制作を行ってます。

昨年2016年の5月頃から、刑務所周辺に暮らす子安町と万町の住民の方々とのヒアリングの中で少しづつ下絵を完成させました。

壁画の一部には未来の八王子を描く部分を作り、そこに八王子第六小学校で子供たちと一緒に描いた絵を描く予定です。

実際の壁への作業は7月頃から開始しますので、お近くを通る際は是非ご覧ください。壁のサイズ138×3.92m(添付しました、壁の画像はイメージです。)

(yu-miya)

2017年4月11日 カテゴリー:未分類

絵画専攻母袋教授のトークイベント【対談「絵画性とは何か」——「絵画のための見晴らし小屋」をめぐって】が4月9日に恵比寿のNADiffで開催されました。

……………………………………………………………………………………

9日のトークイベント、博士課程1年の阿部智子さんがアップしてくれています。シェアします。

阿部 智子さんが写真4件を追加しました。4月9日 23:30 ·

【対談「絵画性とは何かーー「絵画のための見晴らし小屋」をめぐって」】というテーマで、4月9日(日)恵比寿のNADiffで、トークイベントが行われました。これは、作品集 『絵画のための見晴らし小屋 母袋俊也作品集Vol.1』の出版を記念するものです。

埼玉県立近代美術館の梅津元氏をお迎えし、母袋俊也・梅津元のお二人により「絵画のための見晴らし小屋」のこれまでの展開や、作家母袋俊也さんの絵画観について、対談が行われました。

「絵画性」という観点から「絵画」そのものを考えるならば、実体でありその表層面がイリュージョンとして成立する「絵画」に対して、「見晴らし小屋」は、絵のようには見ているものは実は実体そのものです。それが外側からやって来て、膜状化することで、まさしく絵画性を獲得します。

このように、絵画性を生成し、絵画原理を指し示す装置が見晴らし小屋であるとの点では、お二人の見解に一致が見られました。

しかし、枠のとらえかた、窓と枠の違いを論じる時に、梅津さんの世界観と母袋さんの世界観とがぶつかり合いました。

作家母袋俊也は、絵を描くことで世界に近づきたい、世界に触れてみたいという衝動が絵を描かせている。思わず聴く側がその強い憧れに憧れ、魅せられてしまう程の熱さ、強さでした。

梅津さんのお話から、見晴らし小屋は、絵画、写真、映像という視覚芸術の原理性を未分化のまま内包している可能性もあると感じました。

時間が足りない程で、続きをいつか伺いたい、内容の詰まった対談となりました。

もう一つ、別会場で刊行記念展覧会も行われています。

[展覧会情報]

母袋俊也展「絵画のための見晴らし小屋-小装置とドキュメント-」

会期:2017年4月3日[月]― 4月15日[土]

会場:Cross View Arts(ギャラリーなつか内)

開場時間:11:00―18:30 *日曜休廊、土曜は17:00まで

(母袋俊也Facebookより)

……………………………………………………………………………………

(助手 菊池遼)

2016年8月4日 カテゴリー:レクチャー・ワークショップ, 未分類

高校生対象のワークショップ

「カンディンスキーになって描いてみよう」を7月28日に開催しました。

高校2年生と3年生の9名が参加してくれました。

普段は、おそらく対象をよく観察して描くという制作をしているのだと

思いますが、今回は、季節や自分の気持ち、絵具自体の魅力など絵を描く

動機はまったく自由です。

午前中は白ボール紙に描き、午後、F10号のキャンバスで制作しました。

皆さん、けっこうノリノリで描いたのではと思います。

終わりに集合写真を撮りました。楽しかったです。

(小林良一)

(admin)

2015年11月26日 カテゴリー:未分類

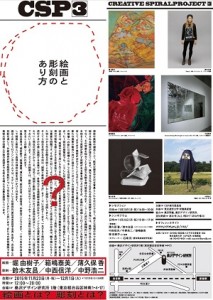

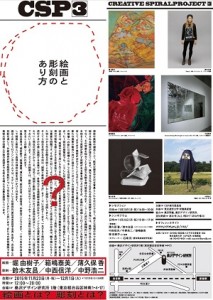

ただいま、桑沢デザイン研究所にて東京造形大学美術科主催の展覧会、

「CSP3-絵画と彫刻のあり方」が開催中です。

出品作家は全員現在活躍中の本学卒業生の作家です。

是非ご高覧ください。

————————–

2013年から始まったCSP(Creative Spiral Project)は、新たな美術の動向へ向けた展示とシンポジウムの開催、そしてその記録化を継続的に行うことにより、それが美術と教育の場への新たな契機となり反映となることを目指しています。

3回目を迎える今回は「絵画と彫刻のあり方」をテーマにお送りします。一見すると時代の流れからは逆行するかの様に展開する本展ですが、多様化する価値観や美術以外のジャンルとの境界が曖昧な作品が増えていく現在の状況だからこそ、改めて「絵画と彫刻」を美術における表現の原点とし、そこに今一度立ち返ってみたいと思います。

本展出品者は、薄久保香、鈴木友昌、中西信洋、中野浩二、箱嶋泰美、堀由樹子になります。この6名の作品を通して絵画と彫刻という表現の現在の姿を追いかけて行きます。

展示とあわせて行うシンポジウムでは、モデレーターとして石崎尚氏(愛知県立美術館学芸員)を迎え、出品者との対話を通して、作家自身が語る絵画や彫刻について耳を傾けていきたいと思います。

開催期間:2015年11月23日~2015年12月1日

休館日:11月29日(日)休

時間:12:00~20:00

入場料:無料

会場:桑沢デザイン研究所

会場住所:東京都渋谷区神南1-4-17

出品作家:薄久保香、鈴木友昌、中西信洋、中野浩二、箱嶋泰美、堀 由樹子(五十音順)

主催:CSP実行委員(東京造形大学美術学科)

共催:東京造形大学 付属美術館

協力:桑沢学園、桑沢デザイン研究所、東京造形大学CS-Lab

関連Webサイト:

http://www.zokei.ac.jp/csp/

https://www.facebook.com/creativespiralproject/

(岩渕)

2015年7月14日 カテゴリー:未分類

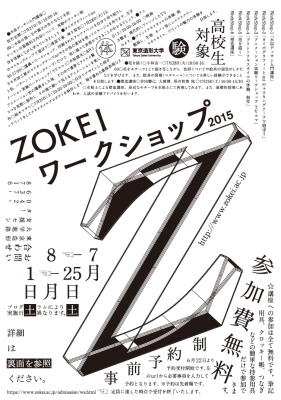

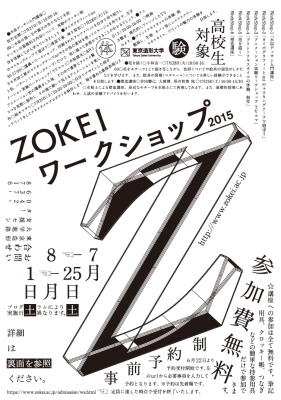

東京造形大学では高校生を対象としました大学体験講座「ZOKEIワークショップ

2015」を開催します。これらの講座はそれぞれの内容を体験することから美術へ

の興味を持つことと、東京造形大学の学びの雰囲気を感じてもらいたいことが目的です。

絵画専攻では「木炭デッサン入門講座」と、油彩の初歩的内容の「花を描く」

の2つの講座を用意しました。通常の授業や一般入試でも使用する広い絵画アト

リエを使用して制作します。デッサン用紙、油彩キャンバス(F15)も大学で用

意していますので、これからデッサンや油彩を始める、或は始めたばかりの学生

さんにお勧めの内容です。高校生の皆さん、是非ご参加ください。

大学HPの案内と申込み画面です。

http://www.zokei.ac.jp/admission/ws.html

(教員:生嶋 順理)

2015年7月7日 カテゴリー:レクチャー・ワークショップ, 未分類

6月16日 は市原研太郎さんにレクチャーしていただきました。

4時間を越えるほぼノンストップのレクチャーはとても刺激的でし た。ベネツィアビエンナーレの歴史、経緯などの丁寧な解説を忘れることなく、記述、レポートに留まることなく、ポストモダンの終焉、終わ り方にまで踏み込んでいく迫力に満ちた内容でした。殊に「純粋シミュラークル」に話が及び、絵画作品の例示に際して何度な何度も「純度」 「シミュラークル」「コピー」の語彙が熱を帯びて反復されたとき、レクチャーはマックスを迎えたように思いました。とても難解な内容で あったと思いますが、確実に学生にも届いたと思います。

僕自身も整理するのに時間がかかりそうですが、実は純粋シミュラークル概念の絵画作品への適用の際してのあの 展開のありように、絵画に従事する僕としては、イリュージョンを前提としてある絵画、像としてある絵画、シャイン、イメージそして聖画像 論争の経験も持つそんな絵画の特性が見えたようにも思えたのでした。

以下は市原さんのfbからの転載です。

母袋

———————————————————————————————

[ヴェネツィア・ビエンナーレ、レクチャー後記]

昨日は、母袋俊也先生のお招きで、東京造形大学にてヴェネツィア・ビエンナーレの報告会をしてきました。その結論部が少しぶれてしまいましたので、改めて説明してみたいと思います。

ビエンナーレのアルセナーレ企画部門に飾られた作品に関する解釈と評価で、金属(鉄)を素材とした彫刻を挙げ「純粋シミュラークル」を例証した後、アルセナーレの他の作品にもそれを適用しようとしたところで躓いてしまいました。私としたことがなんという詰めの甘さ!(まだ、ヨーロッパから戻った時差ボケが抜けないのか?)学生の方々に申し訳ないので、その後スライドで見せた作品にそって説明し直します(その場にいた学生は、作品を思い出してください)。

件の「純粋シミュラークル」は、彫刻ばかりでなく(というより鉄の塊の彫刻ですらそうなので、他の種類の作品には余計に当てはまる)、何かに似ているのだが何に似ているのか判明でないシミュラークルの純度が高ければ高いほど、作品は軽やか(ポストモダン美学の特性)に感じられる。それが、アルセナーレの企画部門の作品に共通して観察された。

しかし、シミュラークルとその美学で、企画部門の作品のすべてが言い尽くされることはない。それは作品の形式の次元であり、内容は別の話だからです。このように作品の形式と内容がきっちり分けられるのも、作品が純粋シミュラークルに到達している(これがポストモダンのピークにして終焉を告知する)からと言えるでしょう。

作品の内容のレベルは、形式としての純粋シミュラークルと重なり、二重映しになって各々の表現を構成しているのです。スライドで見せた絵画についても、どこかで見たようでありながらどこにもない純粋シミュラークルで、それが内容の素材とイメージと意味とを包み込んでいる。レクチャーの最後に挙げた、my favoriteのドキュメンタリーもインスタレーションもオブジェも映像もパフォーマンスもコンセプチュアル・アートも、事情はまったく同じです。

このようにして、ヴェネツィア・ビエンナーレのアルセナーレにおけるエンウェゾーの企画部門は、一貫して形式と内容の二重構造を示していて、これが他のナショナル・パビリオンで展示された作品との決定的な相違点になっている。それが企画部門の作品の洗練されたクオリティを保証しているのです。

レクチャーの機会を与えていただいた母袋先生にお礼を申し上げます。

この後記に付随して、ビエンナーレ(アルセナーレ)の作品の写真をアップしておきましょう。

https://www.facebook.com/kentaro.ichihara.7/posts/876510235754191?pnref=story

(助手 清原)

2015年4月25日 カテゴリー:授業の様子, 未分類

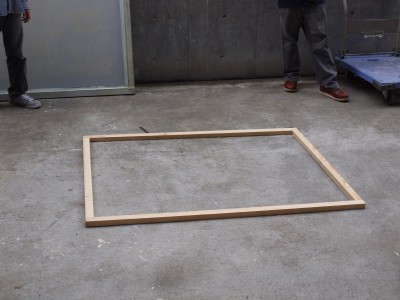

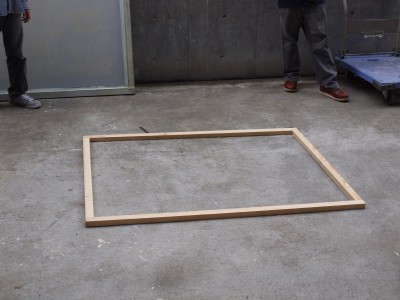

形象2年生キャンバス作りの授業の様子です。先日使い方を教わった電動工具を使い先生の指導のもと作ります。

長い角材を切断するときやビスを打つとき木材を支えてくれる人がいると安全ですね。

まずは外枠です。

中枠を作ります。

ホゾといって噛み合わせの部分を作るために道具を使い直角を測ります。

電動ノコギリも設定を自分で調節などすると浅く切り込みをいれることができます。切り込みをたくさんいれたところで、手で触るとポキポキととれてホゾができます。

直角を測りながら慎重にビスを打っていきます。

そしてトリマーという道具でキャンバスを張る側の角材の角を落としていきます。段々木枠らしくなってきました。木紛が飛ぶのでゴーグルを着用します。

今度はクオーターラウンドといって4分の1円状の木材を木枠のフレームにつけます。電動ノコギリの設定を利用し角度を45度に設定して切断します。

クオーターラウンドを木枠にボンドで貼ります。

木材は湿気等でしなる場合が多いため、ボンドが乾いて完全に接着するまで釘で打ち付けます。この釘は打つ方にゴムがついているため、最後取り除きやすく仮止めに最適です。これで乾燥すればキャンバス木枠の完成です。授業で得た技術を制作に活かせそうですね。

(助手 松本)

« 前のページ

次のページ »

↑ move to top of this page