芸大美大をめざす人へ

2014年7月11日 カテゴリー:お知らせ

芸大美大をめざす人へ No.152に

学部2年/ 金田 佳穂子

助手/野内 俊輔

非常勤講師/今津 景先生

元助手/丸山 恭世

以上の4名に関する記事が掲載されました。

学部2年/ 金田 佳穂子

助手/野内 俊輔

非常勤講師/今津 景先生と元助手/丸山 恭世

この対談記事は6ページに渡って掲載されています。

本誌を読みたいという方がおりましたら絵画事務室までお越し下さい 。

(助手 野内)

2014年7月11日 カテゴリー:お知らせ

芸大美大をめざす人へ No.152に

学部2年/ 金田 佳穂子

助手/野内 俊輔

非常勤講師/今津 景先生

元助手/丸山 恭世

以上の4名に関する記事が掲載されました。

学部2年/ 金田 佳穂子

助手/野内 俊輔

非常勤講師/今津 景先生と元助手/丸山 恭世

この対談記事は6ページに渡って掲載されています。

本誌を読みたいという方がおりましたら絵画事務室までお越し下さい 。

(助手 野内)

2014年7月10日 カテゴリー:お知らせ, 個展・グループ展, 大学院授業

7月1日(火)から7月13(日)まで12号館ZOKEI Galleryにて大学院1、2年母袋俊也教授主査、副査学生による「Mポリフォニー2014-チャンネル-」展を開催しています。

関連企画として、7日(月)には藤井匡 准教授進行によるディスカッションが催され、大橋博 准教授、彫刻学生に参加していただきました。

岡崎詩をり

田神光季

椋本奈津子

香月恵介

下山健太郎

関口奈美

武地成美

劉藝

また、最終日13日(日)には信州大学から金井直准教授と学生に参加していただきディスカッションを行う予定です。

(助手 松本)

2014年7月5日 カテゴリー:個展・グループ展, 授業の様子

7月1日(火)に2年生授業の立体表現事前課題説明会が行われました。

立体表現は2年生の後期に行われる授業で木、諸材、細密の3つのクラスに分かれて立体作品を制作する授業です。

説明会では過去作の紹介や授業で使用するもの等の説明がありました。

また、同時にCSギャラリーでは昨年度の参考作品の展示が行われていました。

この授業で毎年数人、後の制作へのきっかけとなる作品を制作しており昨年度も大きな展開をした学生も多かったように感じます。

今年の展示では授業の終わりの時よりさらに制作が進んだものや新作を出品している学生が多くとても見応えのある展示でした。

(助手 清原)

2014年6月24日 カテゴリー:お知らせ, 個展・グループ展

母袋俊也教授の展覧会が小諸高原美術館・白鳥映雪館で開催されています。

開催期間 2014年6月20日〜2014年7月21日

休館日 月曜日(祝日の場合は開館)、祝日の翌日

時間 午前9時〜午後5時

入場料 一般:500円(団体400円/30人以上)

小中学生:250円(団体200円/30人以上)

※企画展のため別途料金の場合もあります。

会場 市立小諸高原美術館・白鳥映雪館

会場住所 小諸市大字菱平2805-1

http://www.city.komoro.lg.jp/news-institution/2014052000015/

是非、足をお運びください。

(助手 清原)

2014年6月19日 カテゴリー:お知らせ, 個展・グループ展

東京オペラシティアートギャラリーにて開催されるグループ展に本学の卒業生が5名参加致します。

5名の略歴は以下の通りとなります。

◎青木豊

1985年熊本県生まれ。2008年東京造形大学 造形学部美術学科絵画専攻 卒業後、同大学院研究科美術研究領域修了。

平面(二次元)と立体(三次元)を自由に行き来しながら、ヴァーチャルな情報が氾濫する現代社会に絵画の回復を追求します。絵画の物質性に注目して、世界を認識する糸口を模索しています。

◎大野智史

1980年岐阜県生まれ。2004年東京造形大学卒業。2006年同大学大学院中退。

シンボルをもちいて、自然と人工の対峙と融合、時間などを探求します。プリズムを描く作品は、まばゆい光を放つ軽薄で虚栄にみちた現代社会の象徴で、人工の美の極限を表現しています。

◎五月女哲平

1980年栃木県生まれ。2004年東京造形大学美術学部絵画科卒業。

薄く溶いた絵具を何層も塗り重ねる作業を反復して制作します。輪郭線を使わず、自由な配色による色面のみで描き、色彩と形態、イメージと知覚、絵画と身体感覚などがテーマになっています。

◎高橋大輔

1980年埼玉県生まれ。2000年東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻入学。同年休学しインド渡航。2005年東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻卒業。

絵画がイメージである以前に、物質であるということに気づかせてくれます。外見とはうらはらに、洋の東西の絵画作品が参照され、絵画もしくは絵具そのものがモティーフになっています。

◎八重樫ゆい

1985年千葉県生まれ。2009年東京造形大学造形学部美術学科絵画科専攻卒業後、同大学院研究科美術研究領域修了。

布生地の柄やパターンなど、絵画以外の抽象的なヴィジュアル・イメージを、絵画に置き換えています。制作は日課のようにたんたんと進められ、そのこだわりから崇高性すら感じられます。

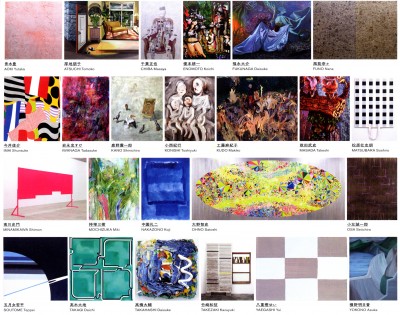

20世紀以降の美術の展開のなかで、絵画は幾度か「死」を宣告され、その都度「再生」を繰り返してきました。手法や素材が無限に拡大していく現代美術の領域において、絵画はつねに、尽きることのない表現の可能性を秘めたジャンルであり続けているといえるでしょう。とくに、近年は毎年のように才能あふれる数多くの画家が登場し続けています。本展は2000年以降活躍するアーティストに焦点を絞り、絵画という“古くて新しい”ジャンルに真剣に向き合いながら、独自の表現を模索する24名の作品によって、最新の動向を紹介するとともに、今日の絵画表現がもつ意味や本質を探ります。

[出品作家]

青木豊、厚地朋子、今井俊介、岩永忠すけ、榎本耕一、大野智史、小左誠一郎、工藤麻紀子、小西紀行、鹿野震一郎、五月女哲平、高橋大輔、髙木大地、竹﨑和征、千葉正也、中園孔二、風能奈々、福永大介、政田武史、松原壮志朗、南川史門、持塚三樹、八重樫ゆい、横野明日香

[開催概要]

展覧会名 絵画の在りか The Way of Painting

会期 2014年7月12日[土]−9月21日[日]

会場 東京オペラシティ アートギャラリー

開館時間 11:00−19:00 (金・土は20:00まで/最終入場は閉館の30分前まで)

休館日 月曜日(祝日の場合、翌火曜日)、8月3日[日](全館休館日)

入場料 一般1,000(800)円/大・高生800(600)円/中・小生以下無料

* 同時開催「収蔵品展048 みずのすがた わが山河 Part V」、「project N 57 塩川彩生」の入場料を含みます。

* 収蔵品展(特別展示)入場券200円(各種割引無し)もあり。

*( )内 は15名以上の団体料金。その他、閉館の1時間前より半額、65歳以上半額。

* 障害者手帳をお持ちの方および付添1名は無料。割引の併用および入場料の払い戻しはできません。

お問合せ 03-5777-8600(ハローダイヤル)

ウェブサイト http://www.operacity.jp/ag/ https://www.facebook.com/tocag

主催 公益財団法人 東京オペラシティ文化財団

協賛 ジャパンリアルエステイト投資法人/ NTT 都市開発株式会社

以上は、東京オペラシティアートギャラリーホームページからの抜粋となります。

皆様お見逃し無く! !

(助手 野内)

2014年6月18日 カテゴリー:授業の様子

1年生のテンペラと日本画の授業が始まりました。

まずはテンペラの授業の教室風景です。

テンペラの授業では、油絵具とテンペラ絵具を併用し絵画の積層的な物理構造を学びます。

支持体から地塗り、絵具層まで使用する画溶液・メディウムも自ら作成します。

下絵の転写をしています。

下絵の転写が終了するとこんな感じになります。

バーントシェンナ(アクリル絵具)

テルベルト(油絵具)

を画面全体に薄く均一に塗り、地透層を作っていきます。

次は、日本画の授業風景です。

日本画絵具の使用方法、箔張りなどを学んでいます。

日本画の顔料はとてもきれいで繊細です。

銀箔を張っています。

手間隙を掛けて絵画の積層的な物理構造を学び、実践する事は今後芸術表現を行う学生たちにとって大切な下地になるのではないでしょうか。

(助手 野内)

2014年6月10日 カテゴリー:授業の様子

工芸理論の授業では手漉き和紙も作成します。和紙の歴史や素材や日常の中にある和紙についての講義です。

講義の後は教授の指導を受けながら実践です。大きい水桶の中にはあらかじめ木材パルプと楮とネリを混ぜたものが入っています。

そっとはがして板にはります。

何回か繰り返しコツがつかめてうまく出来ましたね!!

板に貼付けたら乾いたタオルを押し当ててローラーで水分を抜きます。

屋外で天日干しです。

慣れない作業で四苦八苦でしたが実際に自分で漉く作業から行う事で素材を知るよい経験になったのではないでしょうか。

(助手 松本)

2014年6月3日 カテゴリー:授業の様子

一年生の工芸理論ではキャンバス作り、白亜地作りを学びます。

絵画の表面を支える支持体と下地の作り方を一から学んでいく基礎的な授業です。

・キャンバス作り

のこぎりで木を切り出します。

切った木を組み合わせて木枠を作り、やすりがけしてきれいに整えます。

布を張るところ。

下地を何層かに分けて塗っていきます。

・白亜地作り

先生の説明。

膠を湯煎し溶かしていきます。

溶かした膠を板に塗り布を貼ります。

炭酸カルシウム、チタニウムホワイト、溶かした膠を混ぜた下地剤を表面に塗っていきます。

絵画を制作する上で使っている素材を知ることは重要なことです。

みんな真剣に授業をうけています。

(助手 清原)

2014年5月27日 カテゴリー:未分類

5月21日から23日にかけて1年生の最初の課題の合評会がありました。 1年生は「人物ドローイング・ペインティング」という課題で2人のモデルさんにポーズをとってもらい、画材を自由に選択しドローイングを制作しF30号程度のペインティングに展開する内容です。

約一ヶ月かけて制作をし合評会です。同級生90名と教授の前でプレゼンテーションをします。

みなさん緊張していたようでしたが教授や同級生からよい意見を聞けた合評会だったのではないでしょうか。

(助手 松本)

2014年5月24日 カテゴリー:合評会

5月13日14日 形象表現と概念表現の合評会でした。

形象表現の課題は「モチベーションを掘り起こす」ドローイングや取材・資料 作りを含めた作品の主題を模索する課題です。

概念表現の課題は「Self-Identity」自己と向き合いながらドローイングを経て 展開をしていき主題を模索する課題です。

先生方に丁寧に講評して頂いた事は次の課題の制作にむけてよい刺激になるのではないでしょうか。

(助手 松本)