2013年2月22日 カテゴリー:お知らせ, レクチャー・ワークショップ

リーフレット刊行とプロジェクトの報告

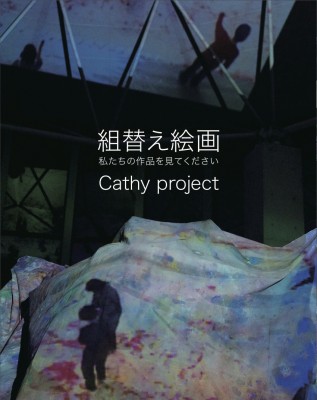

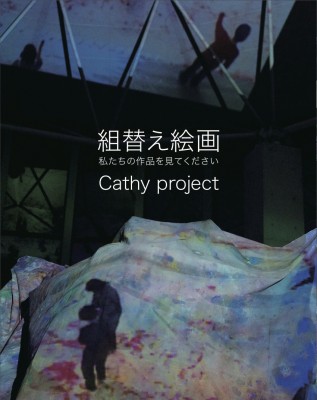

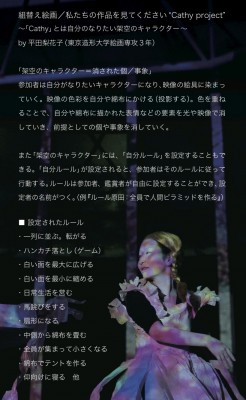

『造形大プロジェクト組替え絵画/私たちの作品を見てください “Cathy projct”』のリーフレットが刊行されました。

リーフレットには、プロジェクト(ワークショップ、作品制作、レクチャー)の全記録と、レクチャー講師の南雄介氏(国立新美術館学芸課長)、母袋俊也教授、高橋淑人教授の文章も掲載され、美術や制作への思考としてまとめられています。

作品は平田梨花子さん(絵画専攻3年)原田航平さん、堀越宏太さん(絵画専攻2年)のプランをもとに、映像パフォーマンスが行なわれました。

着色された綿布(ワークショップで出来た素材)の上で、白色の服装の参加者は自らがカンバス/スクリーンになり、絵具ワークショップの映像を投影し合いました。参加者や綿布、空間に「画像の絵具」(プロジェクター)が塗られていきました。

1月には、映像記録が東京造形大学CSギャラリーにて展示されました。

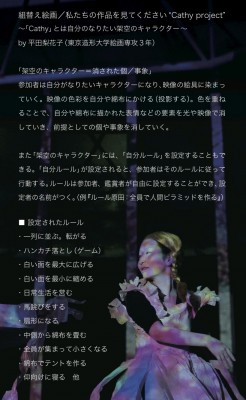

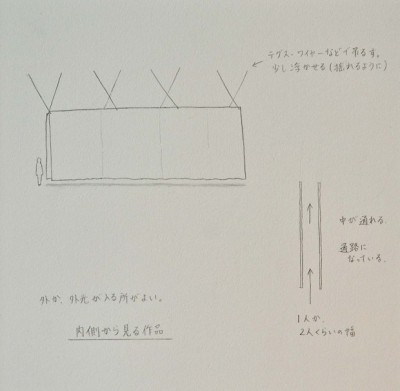

記録展示は、鈴木彩世さん(絵画専攻3年)のプランをもとに行なわれました。

ドローインング:鈴木彩世さん

主催:CS-LAB

協力:東京造形大学付属美術館

企画:東京造形大学絵画専攻

リーフレットデザイン 北本雅久さん(東京造形大学付属美術館)

写真撮影:秦義也さん・小山友也さん(絵画専攻4年)

映像撮影:村上真之介さん(絵画専攻助手)・小池覚さん(絵画専攻2年)

プロジェクター投影:青木豊さん(絵画専攻助手)

前沢 知子

(助手:青木)

2013年2月17日 カテゴリー:その他

今年度(’12年度)後期には絵画専攻に4人の交換留学生が在籍し制作して行きました。その内の一人HANNA ROMINさんはスウェーデンからの留学生で、形象表現研究指標3年生のクラスで約半年間制作研究して行きました。彼女が1月の帰国直前に行なった展示の様子が新聞に掲載されましたのでご紹介します。この展示は、講師の松本春崇先生の企画によるもので、先生のご自宅のご近所の方の庭で展示されたものです。松本先生は、絵画制作以外にも様々なアートイベントを仕掛けることも活動の一環なのですが、今回は短期の滞在の交換留学生には興味深い機会だったのではないでしょうか。11月にも駐車場での展示を企画され、HANNAさんはそれに続き2回目の松本先生企画に参加です。

(教員:近藤 昌美)

2013年2月13日 カテゴリー:お知らせ

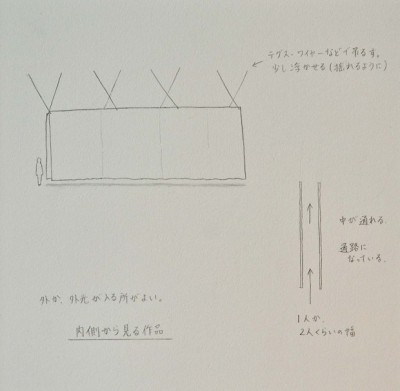

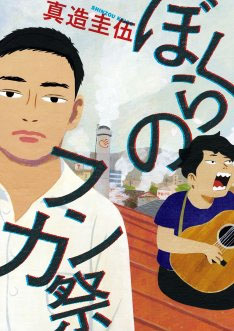

卒業生(2009年学部卒業)真造圭伍さんが「第16回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 新人賞」を受賞しました。

「第16回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展」

2月13日から24日までの12日間、国立新美術館(東京・六本木)をメイン会場に、受賞作品等を紹介する受賞作品展を開催します。

本展では、アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4部門で国内外3,503作品の応募から選ばれた受賞作品や審査委員会推薦作品、功労賞受賞者の功績等を紹介します。各部門の審査委員による厳正な審査で選ばれた作品群と、様々なイベントを通じて、メディア芸術の”いま”を映し出します。

メイン会場となる国立新美術館では、受賞作品を中心に幅広いジャンルのメディア芸術作品を展示し、ほか複数のサテライト会場では、アニメーション作品や映像作品の特別プログラムの上映会を開催するほか、マンガ部門のすべての受賞作品、審査委員会推薦作品を閲覧できるマンガライブラリーを開設します。さらに、会期中にはパフォーマンス作品の公演や受賞者によるプレゼンテーション、審査委員やゲストがメディア芸術作品や本フェスティバルについて語るシンポジウム等さまざまなイベントを開催します。

今年度を代表するメディア芸術作品と、国内外の多彩なアーティストやクリエイターに出会える貴重な機会に、ぜひご来場ください。

メイン会場

国立新美術館[1階 企画展示室1E/3階 講堂/3階 研修室A・B]

内容

展示、受賞者プレゼンテーション、シンポジウム

ワークショップ、デモンストレーション、ガイドツアー

日程

2月13 日(水)- 2月24日(日)

休館日

2月19日(火)

開館時間

10:00~18:00(金曜日は20:00まで)※入場は閉館の30分前まで

〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2

アクセス

・東京メトロ千代田線「乃木坂駅」青山霊園方面改札6出口(美術館直結)

・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」7出口から徒歩約4分

・東京メトロ日比谷線「六本木駅」4a出口から徒歩約5分

http://j-mediaarts.jp/awards/new_face_award?locale=ja§ion_id=4#item3

(助手: yasuyo maruyama)

2013年2月6日 カテゴリー:お知らせ, 五美大展

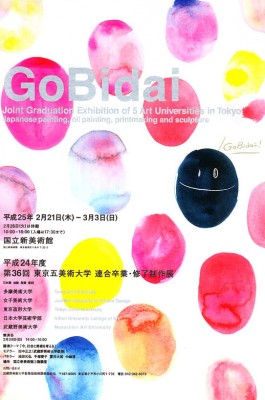

教育効果と学生の制作意欲の向上を目的として始められた 東京五美術大学(多摩美術大学、女子美術大学、東京造形大学、日本大学芸術学部、武蔵野美術大学)連合卒業・修了制作展を、東京・六本木の国立新美術館にて開催いたします。

本学からは造形学部美術学科(絵画専攻・彫刻専攻)、大学院造形研究科美術研究領域(絵画・彫刻)の卒業・修了制作作品が展示されます。 五大学絵画・彫刻の卒業・修了制作作品が一堂に会して展示されますので、ぜひこの機会にご鑑賞ください。

会場 : 国立新美術館

〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2

会期 : 2013年2月21日(木) – 3月3日(日)

(2月26日(火)は休館)

開館時間 : 10:00~18:00(入場は17:30まで)

講演会 : 「今、社会と美術を考える」

日時 :2013年2月24日(日)14:00 – 16:00

会場 : 国立新美術館3階講堂

モデラー :田中正之(武蔵野美術大学教授)

パネリスト :池田光弘・手塚愛子・冨井大裕・中崎透

(助手: yasuyo maruyama)

2013年1月24日 カテゴリー:ZOKEI展, お知らせ

1月26日(土)・27日(日)の二日間「ZOKEI展」が開催されます。

ZOKEI展は学部生及び大学院生の卒業研究・卒業制作展/大学院修士論文・修士制作展として毎年1月下旬に開催しています。

ただいま絵画棟では4年生だけでなく、1〜3年生とともに設営準備をしております。

絵画棟に向かう道中大きな作品が。

絵画棟に入ると吹抜けにも大きな作品があります。

階段にも作品が

そして見上げるとスロープ壁にも大きな作品があります。

アトリエの中に入ってみると

アトリエ内整備中でした。

楽しそうですね。

先輩のお手伝い

もくもくと

設置中です。

そして撮影中です。

建物の中は学年関係なく、みんなで助け合っています。

明日はいよいよ講評会です。

今年度本学を卒業する大学学部4年生および修了予定の大学院2年生が、教育研究の集大成として卒業研究・制作/修士論文・制作を一堂に出展・展示します。下記の通り開催致しますので、ぜひご来場下さい。

日時:2013年1月26日(土) – 1月27日(日)

10:00- 17:00

会場:東京造形大学

(JR横浜線 相原駅からスクールバス5分)

■ZOKEI展開催日のバス時刻表

www.zokei.ac.jp/news/2012/100.html

(助手: yasuyo maruyama)

2013年1月22日 カテゴリー:その他

現在テレビで放映中のドラマ、「泣くな、はらちゃん」の劇中画を、卒業生のペンネーム、ビブオこと古田薫君(’07学部卒業)が描いています。ビブオ古田君はすでに小学館から単行本も出版されている売り出し中の漫画家です。学生時代は、油絵をしっかり描いていましたがその基本がこうして今の画力にも繋がっているのでしょう。卒業後5年で就職も経験せずに、好きなことで生活出来るということは素晴しいことです。これからも頑張ってもらいたいと思います。

http://www.ntv.co.jp/harachan/sp02/omake01.html

(教員:近藤 昌美)

カテゴリー:個展・グループ展

在校生や卒業生が何カ所かで展覧会を開いていましたので行って来ました。

まずは、日本橋の三愛ギャラリーで版画の5人展に参加していた元助手の磯上尚江さんです。(1/10〜19)

http://www17.plala.or.jp/san-ai_gallery/

次には、清澄白河のアルマスギャラリーでの高橋大輔さんの個展です。2012年12/1〜1/26。

http://harmas.fabre-design.com/exhibitions/current/

ここ5年間の回顧展でしたが、相変わらずタフな作品で、ファンが多いのもうなづけます。

次は、市川市のとある駅からほど近い松本春崇先生のご自宅近くのお宅の庭での展示企画で、スウェーデンからの交換留学生として形象表現指標に後期在籍していたハナ・ロマンさんの展示です。

会場に到着したのが日没後だったので、画像が暗いですが、この後松本先生のご自宅でオープニングパーティーも開かれ、一緒にスウェーデンから来た留学生のフリーダさんや同級生、先生のお知り合いなどでにぎやかなパーティーでした。帰国直前の企画でしたが、本人にとっても面白かったのではないでしょうか。松本先生には本当に感謝したいと思います。

最後に、信濃町のアートコンプレックスセンターでのグループ展に参加していた卒業生の佐藤理恵さん(’11年大学院修了)の展示です。

http://kurum-art.com/artists/artist_rie_satoh.html

他にも、吉祥寺のギャラリー惺でも5人の卒業生が参加しているグループ展を開催中で、観て来ましたが残念ながら画像がありません。

http://gallerysatoru.com/top.html

(教員:近藤 昌美)

2013年1月17日 カテゴリー:合評会, 形象表現

先日、形象表現2年生の講評会がZOKEIギャラリーに展示をして展覧会形式で行いました。

きちんと展示をすると作品の見え方が変わってきて教員のアドバイスもより一層実感できたのではないでしょうか。

(助手: yasuyo maruyama)

2012年12月26日 カテゴリー:お知らせ, 個展・グループ展, 概念表現

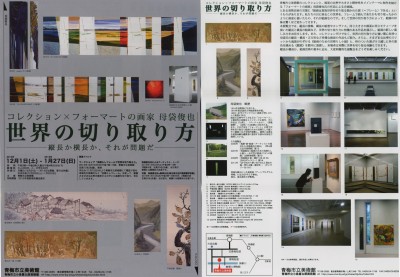

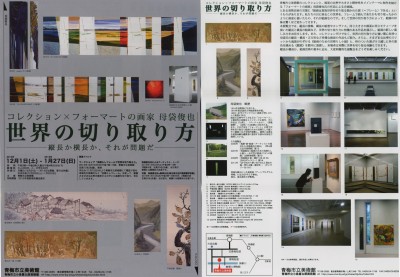

「コレクション×フォーマートの画家 母袋俊也 世界の切り取り方 —縦長か横長か、それが問題だ—」展 2012年12月1日(土)〜2013年1月27日(日)

青梅市立美術館において、母袋俊也教授の展覧会が開催されています。 館蔵品と母袋俊也教授の作品で構成される本展には、横長<TA系>、縦長<バーティカル>、正方形<Qf系>の様々なフォーマートの絵画20点と、「絵画のための見晴らし小屋」「箱窓」「膜窓」などが館内に設置出展されています。

今後開催される関連イベント ・ 対談 母袋俊也教授×梅津元氏(埼玉県立近代美術館学芸員) 2013年1月14日(月・祝)14時〜15時30分 (定員30名、当日受付)

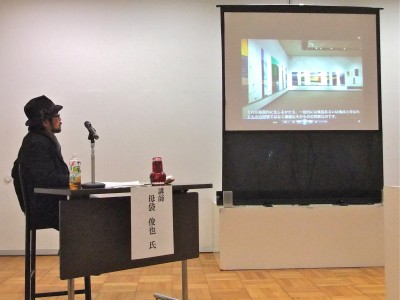

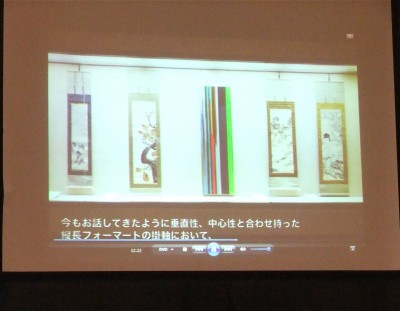

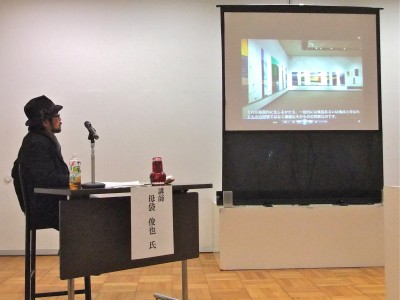

12月22日には母袋俊也教授によるアーティストトークが開催されました。

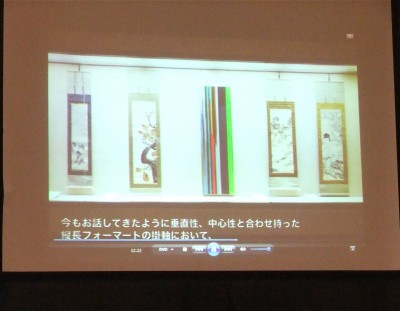

はじめに担当学芸員の小山政史氏より「『世界の切り取り方』の楽しみ方」をテーマに、展覧会主旨とコレクション作品のフォーマート(縦長/横長)についての解説がありました。 その後、母袋俊也教授作品のスライド・ショーを中心として、展示作品の解説とメインテーマ「フォーマートと精神性」について、横長<TA系>、縦長<バーティカル>、正方形<Qf系>の様々なフォーマートの具体的な絵画を明示しながら、歴史的考察を加味し詳細に解説されました。

「コレクション×フォーマートの画家 母袋俊也 世界の切り取り方 —縦長か横長か、それが問題だ—」展

会期:2012年12月1日(土)〜2013年1月27日(日) 時間:9時〜17時(入館16時30分まで)

休館日:月曜日(12月24日・1月4日は開館、翌日休館)、年末年始(12月29日〜1月3日)

主催:青梅市立美術館 〒198-0085 東京都青梅市滝ノ上町1346 Tel. 0428-24-1195

http://www.ome-tky.ed.jp/shakai/bijutsu/index.html

写真撮影 秦義也(東京造形大学絵画専攻4年)

(助手:真之介)

2012年12月25日 カテゴリー:レクチャー・ワークショップ

国立新美術館学芸課長で、日本および欧米の近現代美術を専門とする南雄介氏を講師に迎え、『時代と絵画』をテーマにレクチャーが開催されました。

前半は「戦後日本の現代美術 その国際性を巡って」をタイトルに、「戦後・日本・現代・美術・国際性」という5つの言葉を主軸に検証しつつ、「時代と絵画」についてのレクチャーを行ないました。後半はディスカッション形式で行なわれ、活発な意見が交わされ思考する場となりました。

(レクチャー冒頭より)

「戦後日本の現代美術 その国際性を巡って」

このタイトルには5つの言葉が含まれています。戦後、日本、現代、美術、国際性。この5つの言葉を検討するなら問題を含んだものがあると思います。この5つの言葉を順番に見て行くことにします。

まず、「戦後」という言葉。

これは漠然と第二次世界大戦後。つまり日本がポツダム宣言を受諾して、いわゆる連合国側に無条件降伏した、1945、8月以降の期間をさすと呼ばれている。

1945年を日本の近現代の美術における本質的な裂け目であるという時代認識に関わるものです。

主催 CSLAB

企画 東京造形大学絵画専攻

写真撮影 秦義也・小山友也(東京造形大学絵画専攻4年)

(助手:青木)

« 前のページ

次のページ »

↑ move to top of this page