2011年12月6日 カテゴリー:個展・グループ展

毎年母袋先生が企画している助手達の展覧会 rgb+展が学内ZOKEIギャラリーで始まりました。詳細は後日助手の皆さんがアップしてくれると思いますので、オープニングの様子だけお伝えします。http://painting.zokei.ac.jp/?p=5027

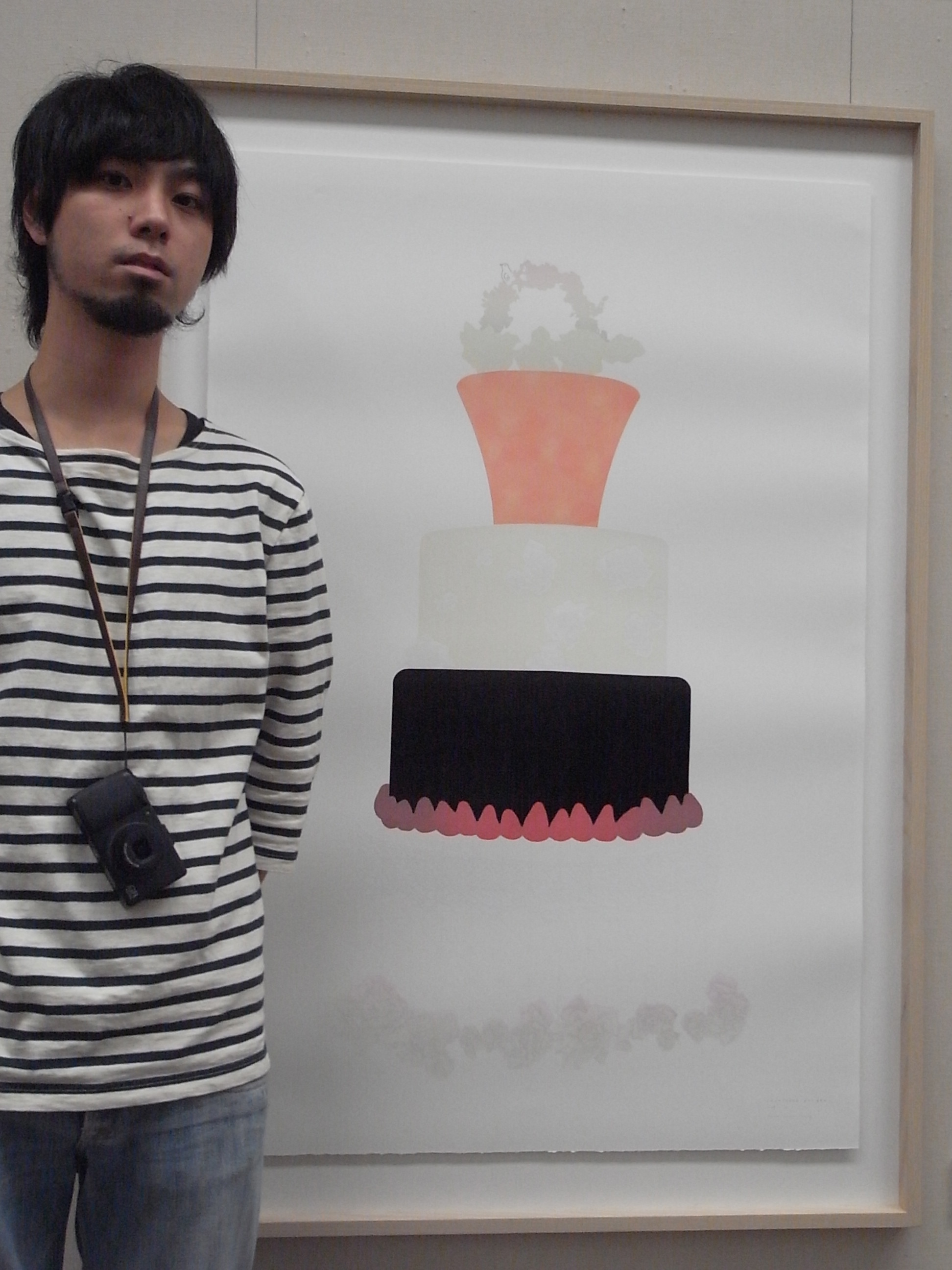

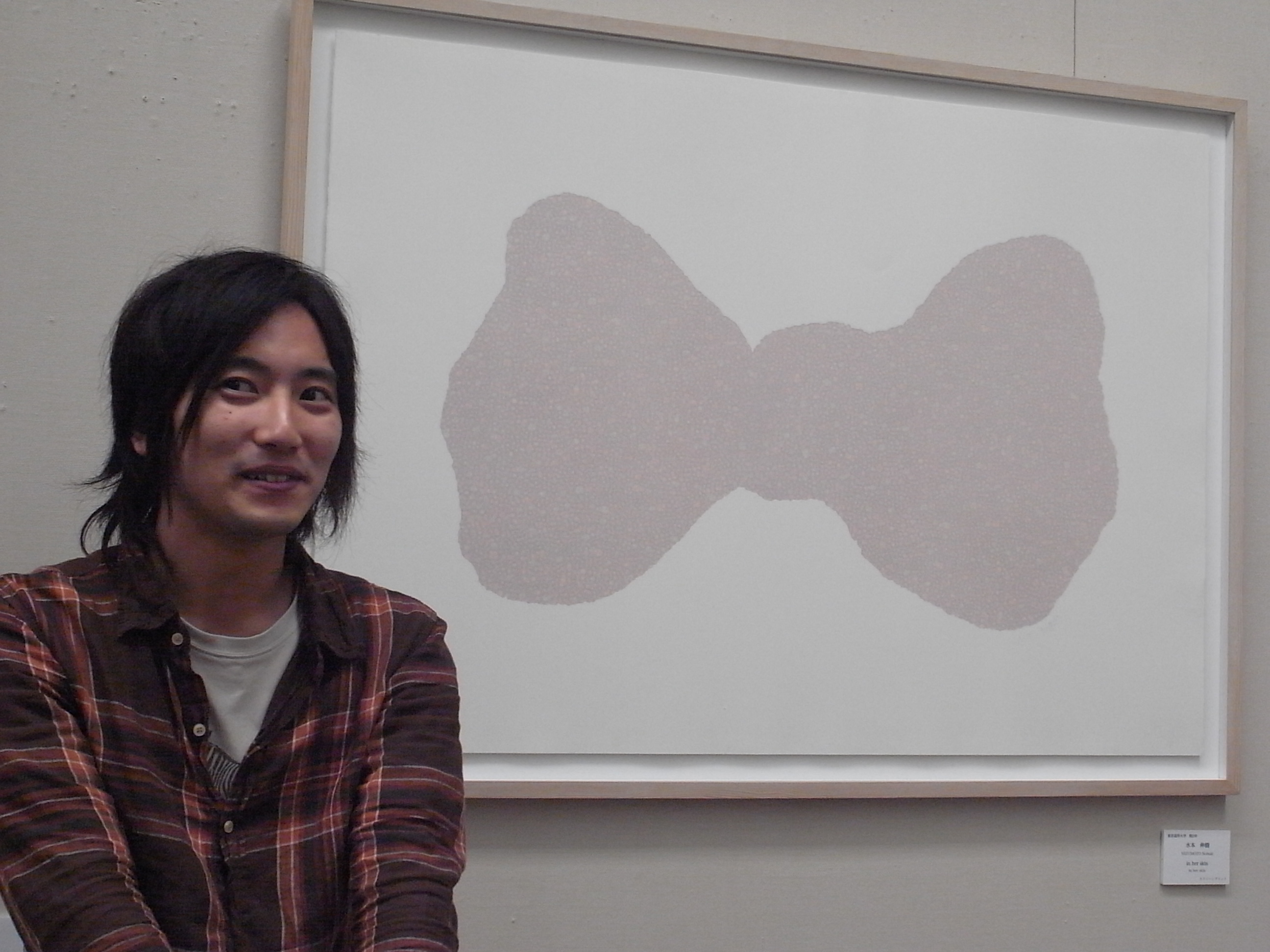

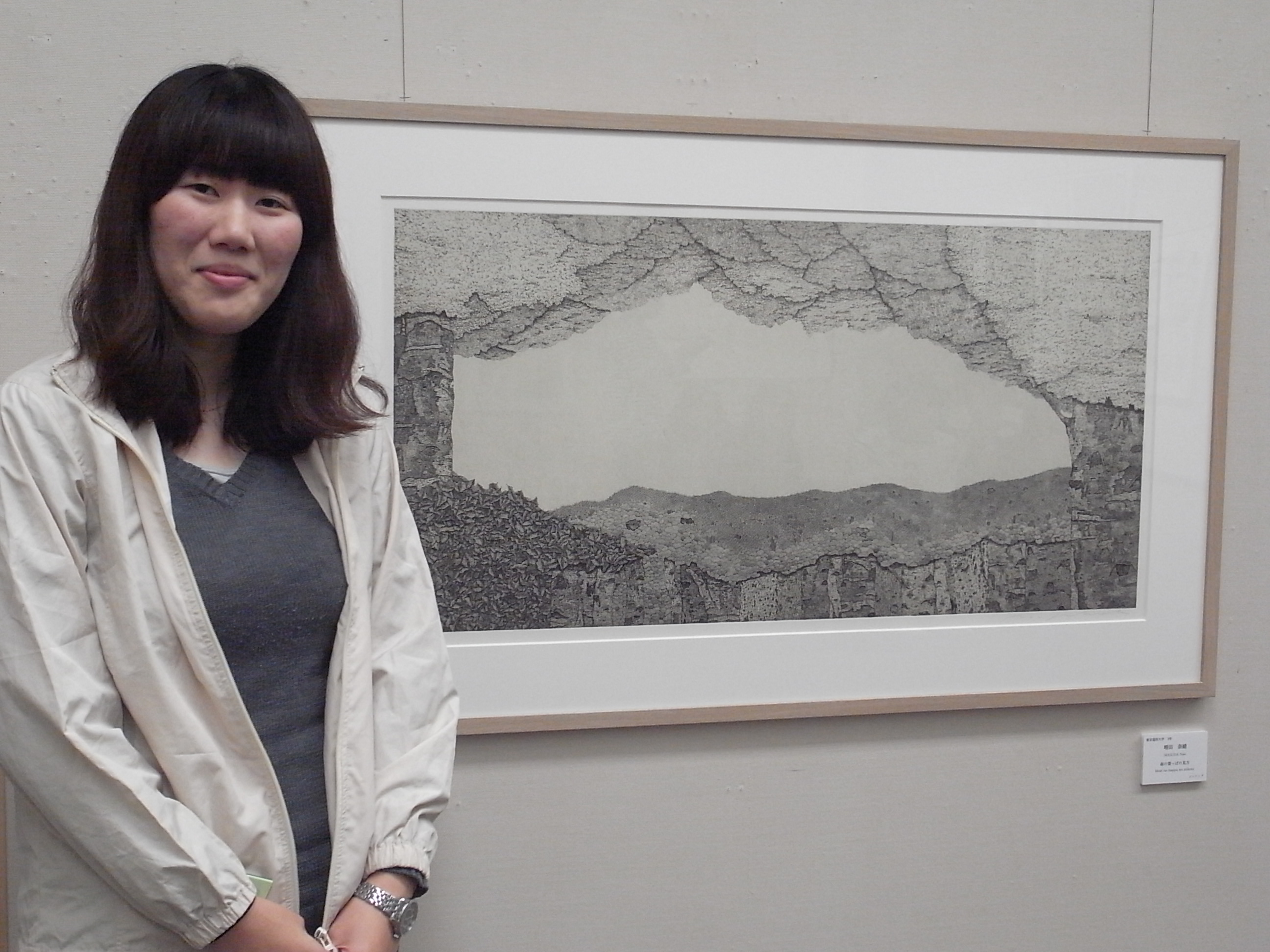

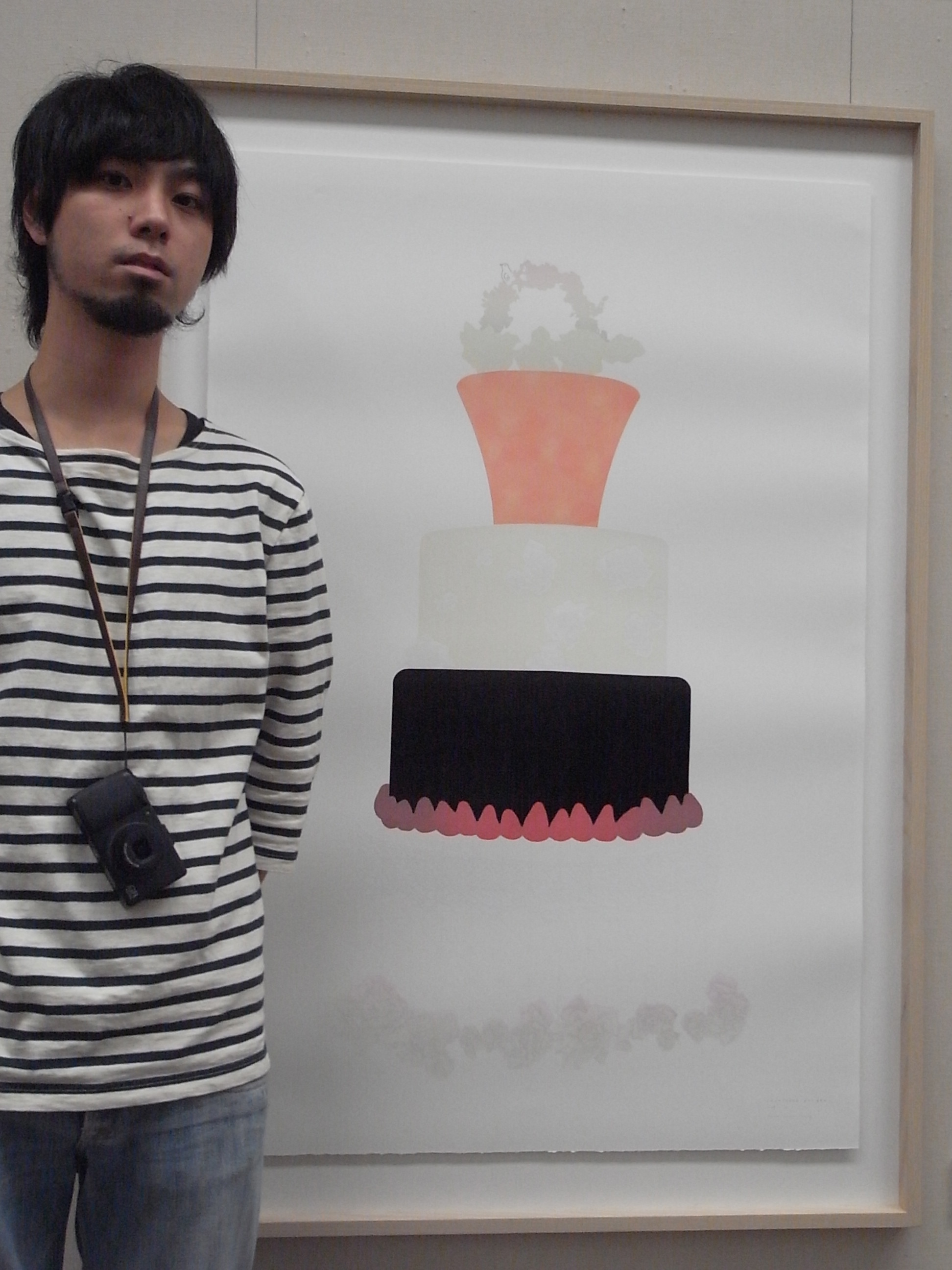

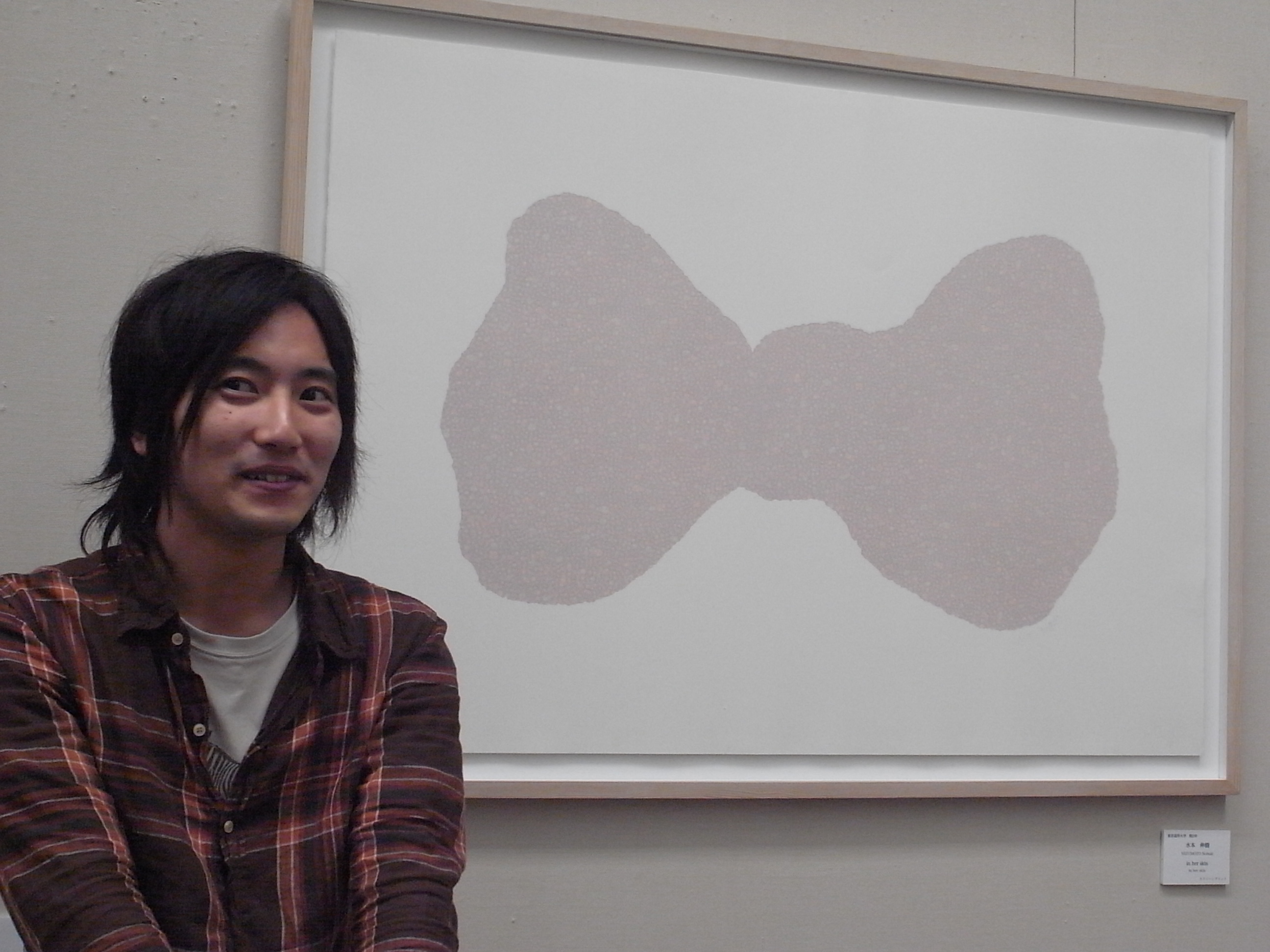

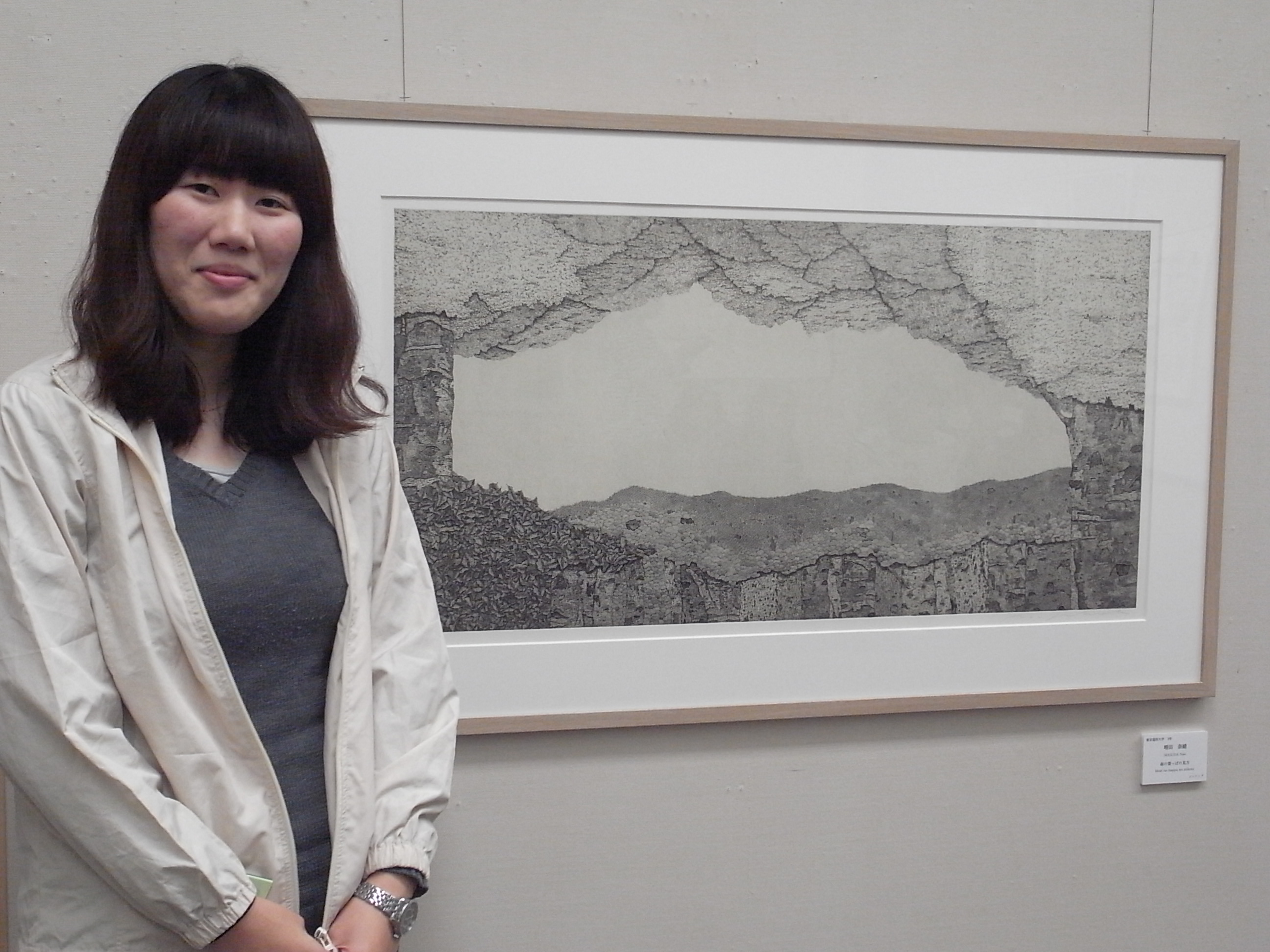

左から、母袋先生、出品者の木下、村上、丸山、青木各氏です。全員学外のギャラリーでの評価も高く、各々の作品のクオリティも満足がいくものでしたが、空間の使い方も巧みでした。在学生達には良い刺激になったことでしょう。

母袋先生が各人にしたインタビューも冊子化され、丹念な企画、指導が素晴らしかったですね。

インタビュー動画はこちらをご覧下さい。http://www.youtube.com/user/zokeikaiga

(教員:近藤 昌美)

2011年12月4日 カテゴリー:個展・グループ展

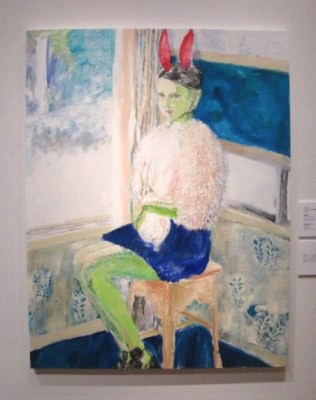

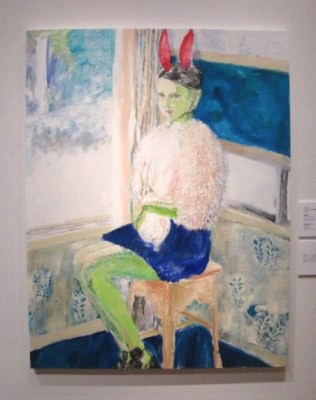

院1年の柿木ひとみさん(主査教員:清水)の個展が11/28から12/3まで中央区京橋のギャラリーb-Tokyoで開かれていましたので行って来ました。柿ノ木さんは広域表現出身ですが、現在は絵画作品を中心に制作していて、今回の個展も絵画による展示でした。http://www.gallery-b-tokyo.com/2011/exhibit2011c.html#hKakinoki

広域表現担当の有吉先生が見に来られていました。右が柿ノ木さんです。作品は一見子どものお絵描きのような画風ですが、絵画として成立させるために、表層のイメージとは異なり彼女なりの工夫が見て取れました。

(教員:近藤 昌美)

カテゴリー:個展・グループ展, 版表現

町田市立国際版画美術館で、今年で36回目となる全国大学版画展が始まりました。全国54大学から約約260点の作品が展示され、美術関係者による審査で30点の美術館収蔵賞が与えられます。本学からは11名の出品者が出品し、参加校中最も多い5名の受賞者を昨年に続き得ることが出来ました。版を表現手段とする作品の新しい試みを沢山見ることが出来ます。皆さん是非ご高覧下さい。

本学出品者:西平幸太、藤木佑里恵、水本伸樹(以上院2年)、大平 歩、神山亜希子(以上院1年)、安樂光海、上田裕子、井上加奈子、蓜島菜々(以上学部4年)、増田奈緒(学部3年)、川村 景(学部2年)

場所:町田市立国際版画美術館 (JR町田駅から徒歩15分)

会期2011年12月3日(土)~12月18日(日)休館日 毎週月曜日

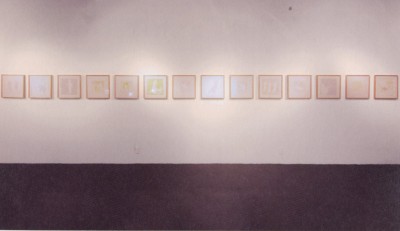

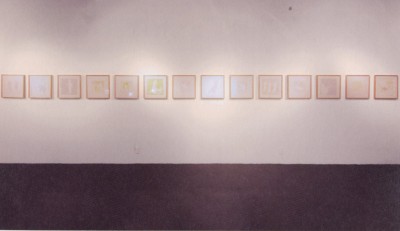

東京造形大学の展示壁面、出品者11名は本学版表現の代表です。多くの美術関係者から大学全体へ質が高いとの言葉を頂きました。

西平幸太君のシルクスクリーンによる作品。写真ではわからない繊細な質感の表現が美しく、美味しそう。収蔵賞受賞。

藤木佑里恵さんの銅版とリトグラフを併用した作品。持ち前の描写力が遺憾なく発揮され、技法と相まって見応えのある画面です。収蔵賞受賞。

水本伸樹くんのシルクスクリーン作品。インクの層を幾重にも重ね、形態の中に独特な色彩空間を表現しています。収蔵賞受賞。

大平 歩さんの水性木版による作品。版と刷りとのやり取りから画面を描いていく現代的な水性木版。色彩とマチエールが美しい作品です。

神山亜希子さんの銅版画。イメージを感覚的に直接版に描き込むドライポイント技法が、活き活きとした画面を表現した大作です。

安楽光海さんの木版作品。自製の手漉き和紙に木版で様々なイメージの断片が摺られ、その紙片を重ね合わせ構成して、異形と連続から一つのイメージを示そうとしています。

井上加奈子さんの木口木版作品。木口に細かな線で動物達が微細に彫り描かれています。近くに寄ってみるとその美しい世界が広がってきます。

上田裕子さんのリトグラフ作品。作者の観察と洞察、表現と技法の美意識、言うこと無く素晴らしい作品です。2年連続全体で2番目の得票数を得、収蔵賞受賞。

蓜島奈々さんのリトグラフ作品。大振りな植物を描きながら、揺れ動く光を表現しています。余白の白い形が美しく見えてきます。

増田奈緒さんの銅版画作品。一見、可愛らしく物語り的にも見える画面は、木の葉や樹皮の一つ一つを描く非常に細かな描画の集積です。収蔵賞受賞。

川村 景君のシルクスクリーン作品。2年生からの出品は本学では始めての快挙。表現や技法にはまだ未完なところもありますが、豊かな発想の魅力と制作への意欲が溢れた力作です。

この日は、大学版画学会の総会、学会論文発表、レセプションなどが行われ、全国の版画、美術関係者の多くの方々が集いました。写真の右から、大学版画学会会長の池田良二(武蔵野美術大学教授)氏、学会事務局長の本年度から大学版画学会の倉地久(愛知県立芸術大学准教授)。中央は今年度から学会の賛助会員となった河原正弘(版画工房カワラボ代表、本学卒業生)。

レセプション風景です。本学の教員の方々、卒業生も駆けつけて頂き交流を深めることが出来ました。来年も良い作品を出品出来るように頑張りましょう!

(教員:生嶋 順理)

2011年11月30日 カテゴリー:お知らせ, 個展・グループ展

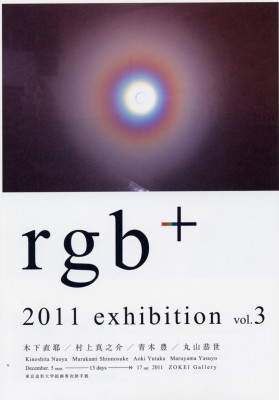

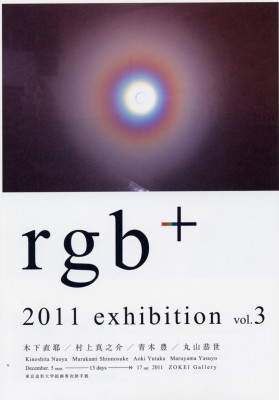

東京造形大学にて絵画専攻領域の助手による展示が開催されます。

お近くにお立ち寄りの際は是非ご高覧下さい。

東京造形大学絵画専攻助手展

rgb+ 2011 exhibition vol.3

会期:2011年12月5日(月)→ 17日(土)日曜休廊

時間:10:00→17:00

会場:東京造形大学内ZOKEI Gallery

企画:母袋俊也(東京造形大学絵画専攻教授)

tel:042-637-8423

アクセス:JR横浜線 相原駅 東口→大学(徒歩15分、スクールバス5分)

木下直耶

画面の向こうには様々な画像が氾濫している。

本来、そこに附与されているはずの意味や価値は剥離し、光を放つ画面の向こうでは全てのものは希薄で今にも消えてしまいそうだ。

そんな状況は、画面のこちら側にいる私の存在さえもあやふやなものに変えてしまう。

まるで陽炎のようにゆらゆらと怪しく浮かぶ人間や豚の像の世界で私はあやふやな自己の希薄さを嘲笑しつつ遊ぶのだ。

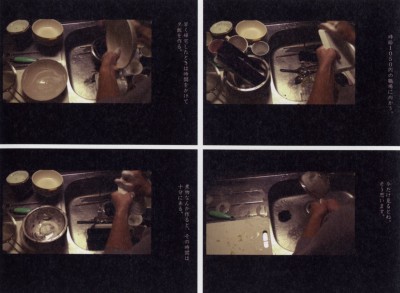

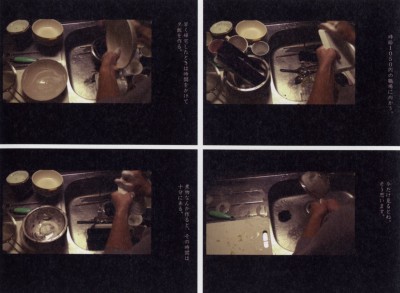

村上真之介

過去に設置した作品を振り返りながら見落としてきた事を拾い集めてきた。

3ヶ月経ち、半年が過ぎ、一年が経ってようやく集める事ができる。

けれども集めても集めてもまだ足りず、必要な言葉は空気中に散在していてそれをかきあつめながらまた振り返り、見落としていた事に気がつく。

あつかった素材は何度も姿と意味を変え、その度に申し訳ない気持ちになる。

料理を作り作品を作る

食べなければ身体は衰弱していきうごけなくなり死ぬ。

しっかりと食事をとり作品を作る。

そうしながら労働者で、制作者で、生活者で家族である僕は

現在も素材が見せてくれる奇跡を待っている。

青木豊

-1/0/+1

それが、そこにある。これはこうなっている。

全ては明白だと思われていることを自身で消化し、理解したい。

制作の根幹にはこのような欲求があります。

インターネットがあたかも世の理のような威厳を持ち、私たちは、知識は常に横にあるものだと錯覚する。ネット上では透明な社会が形成され、そこでは階級も民族も思想も全てがフラットで煌めいている。様々な情報を共有し受容できる、神格化され、放たれた空間。

そんな筈は無いだろう、と思うのです。

認識と理解が結実しない今、再度様々な事象についてその関係性をゼロから確認し直す作業が必要なのではないか。その手掛かりの一端として、私は絵画を中心に模索しています。

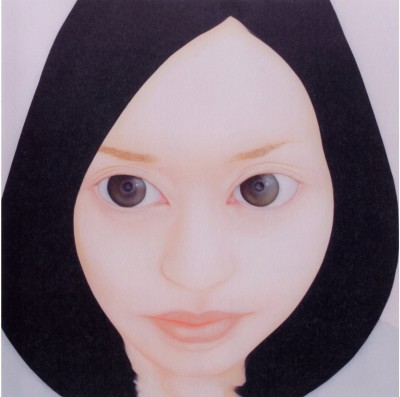

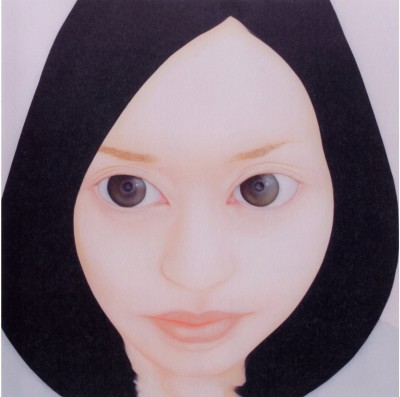

丸山恭世

今日の社会構造の類型化された私たちの生活と、その中に存在する微かな差異。

その関係性に愛しさを感じ日々の人間観察から私の中の美しさと個性の融合というメソッドが生まれた。

美しさとは何か。絵画空間の中で妄想し変容し続ける顔や瞳に私は完全なストーリーを握られ問い続けている。

(助手:真之介)

2011年11月29日 カテゴリー:個展・グループ展

造形基礎科目の松尾多英先生の個展と絵画の客員教授、中村宏先生のゼミ学生によるゼミ展がともに11/28から始まりましたので行って来ました。

松尾先生は絵画の教員ではありませんが、画家である先生のゼミには多くの絵画専攻の学生が参加しています。大学院でも松尾先生を希望する学生もいますので、今回はこの絵画ブログにも取り上げさせてもらいます。12/10まで。実は今回の個展会場では先週まで松尾ゼミ展が開かれていたのですが、時間が取れず見ることが出来ませんでした。http://www.uyo.co.jp/lithApCorso/index.html

100号を11枚つなげた先生の画業のシリーズ、砂丘の連作です。月に1枚の制作を続けられているそうで、専任教員として多忙な中でのこの旺盛な制作量には本当に頭が下がります。

松尾先生ですが、松葉杖は制作完了後に足を怪我されたそうで、名誉の負傷ですね。

次は、銀座2丁目のアートスペース銀座ワンでの中村宏ゼミ展です。12/3まで。中村先生は本学の客員教授として毎年4年生を対象にゼミナールの開講と卒業制作の担当を持っていただいております。ゼミ展も毎年参加学生有志により自主的に開催されていて、今回の会場の画廊も学生が探して来たようです。この画廊が入っている奥野ビルは昭和7年完成で、なんと中村先生と同じ年です。元々は銀座のアパートメントとして作られたビルですが、今や20軒以上の画廊が入居しています。歴史的にも興味深い建築ですので、ゼミ展に足を運びがてら見てみてください。

http://www.enjoytokyo.jp/museum/spot/l_00029831/

中村先生を囲んでのゼミ生達。左端は画廊のオーナーです。

(教員:近藤 昌美)

2011年11月26日 カテゴリー:その他

神奈川県の鶴見にある橘学苑という高校に説明会に行って来ました。この高校には美術コースがあり、毎年この時期に1、2年生を対象に五美大をはじめ多くの大学から教員を招き、講演や作品講評の機会を作っています。今回はそうした機会での訪問でした。

数人の学生が制作した作品を持参し、短いながらも私が講評をしました。中央の方が美術コースを中心になり運営されている平町公先生です。平町先生は現代美術作家としても大活躍されていて、VOCAの受賞をはじめ非常に評価の高いアーティストでもあります。平町先生とは20年以上前にアーティスト同士としてとして知り合い、今はそれぞれの場所で美術教育に携わっているわけです。これからも良い学生を本学に送り出していただきたいですね。

(教員:近藤 昌美)

2011年11月25日 カテゴリー:個展・グループ展

代官山のヒルサイドフォーラムで開かれているシェル美術賞展を見て来ました。今年度は本学絵画専攻在学生、し卒業生から3名の入賞、入選者が出たことはこのサイトでご報告済みです。会期中に行われた授賞式や受賞アーティストトークなどには残念ながら行けませんでしたが、明るい会場で見る作品は、日頃の大学アトリエで見るよりも良く見えるから不思議ですね。

中央のグランプリ受賞作品を挟んで両隣、向かって左が家村審査員賞の丸山恭世さん(2011年大学院修了、主査:近藤)、右側が本江審査員賞の阿部睦さん(学部3年生、形象表現研究指標)です。

家村審査員賞受賞者の助手の丸山さんが自身が出席した授賞式の様子をアップしてくれました。下は本江審査員賞を受賞した阿部さんに質問する本江審査員です。アーティストトークですね。

阿部さんの受賞作です。

丸山さんと受賞作です。

こちらは入選の佐藤理恵さん(2011年大学院修了、主査:近藤)の作品です。シェルのホームページには入選作品は画像では掲載されていないので、実際に見に行かないと確認出来ませんでしたが、佐藤さんの作品は在学中よりも確実に上手くなっていて少し驚きました。彼女は丸山さんとは浪人時代からの友人で、仲の良いライバルといった感じなのでしょう。お互いに研鑽し合っているのが理解出来ます。若い世代の画家たちの作品に触れるのは、教員としても勉強になりますね。

http://www.showa-shell.co.jp/society/philanthropy/art/gallery2011.html

http://www.showa-shell.co.jp/society/philanthropy/art/winners2011.html

http://www.showa-shell.co.jp/society/philanthropy/art/exhibition2011.html

(教員:近藤 昌美)

2011年11月23日 カテゴリー:個展・グループ展

母袋先生が中心になって本学も関わっている9th Art Program Ome 2011 ”山と川の間で”展に行って来ました。後日母袋先生がきちんとしたレポートをアップしてくれると思いますので、今回は駆け足で回った印象ということでアップさせてもらいます。この展覧会は作家達の美術館等での展示に合わせて、本学をはじめ多摩美、ムサ美、明星大の学生達も街中等でそれぞれ展示し、それらを地図を見ながらオリエンテーリングのように見て回るという趣旨になっています。作品を巡りながら同時に青梅の町の魅力も実感出来るということですね。11/27まで。

http://www.art-program-ome.com/Info_2011.html

まずは青梅市立美術館での母袋先生の展示です。ペインティングとその思考過程であるドローイングを壁面いっぱいに展開した力作です。会場には写っている生嶋先生をはじめ造形生がたくさん見に来ていました。この会場には卒業生作家の古谷さんの作品も展示されていたのですが、うっかり撮影し忘れてしまいました。

美術館から少し離れた青梅織物工業協同組合のBOX KI-O-KUでは概念表現の講師である前沢知子先生が展示しています。

4つの美術系大学の学生達は総数44名にもなり、造形からは7名の院生が参加しています。そのすべてが母袋先生が主査もしくは副査として指導している学生です。以下にざっとですがご紹介します。

藤原佳恵さん

滝川おりえさん

清原亮さん

岩井晃彦さん

大平歩さん。力作でした。

この2ショットは生井沙織さん。下の子どもが見つめている先にスピーカーが仕込んでありささやきが聞こえます。

立川美圭さん。

他学の学生のまで見る時間的余裕はありませんでしたが、本学の学生達もその取り組みの意欲も様々で、こうした展覧会に参加させる教育的難しさも垣間見えました。その意味でもご指導いただいた母袋先生の労力には感謝したいと思います。

(教員:近藤 昌美)

カテゴリー:個展・グループ展

卒業生が何人か小品展や個展を開催中ですので行って来ました。

まずは銀座のギャラリー枝香庵で”スイーツ展”と題した小品展に3人の卒業生が参加していました。11/25まで。麻生知子さん(09年学部卒業)、武内明子さん(08年学部卒業)、大槻素子さん(07年院修了、主査:近藤)がそれぞれ3、4点ずつ出品していました。

http://echo-ann.jp/#/exhibitions/schedule/sweetsten

左が麻生さん、右が武内さんの作品です。

これらは大槻さんの作品です。スイーツ展だけあってその題名とおりの作品でした。しかし、絵画作品としての底力は決して甘いものではありません。

次は、京橋のギャラリー檜plusでの浅野彌弦さん(02年学部卒業)の個展です。浅野さんはこの数年活発に発表しています。彼は写真や立体など表現形態も多岐に渡るのですが、今回の展示はペインティングにしぼり見応えのある展覧会になっていました。”日ト月ノ間ノ骨”と題されていましたが、丹念な思考から生み出された絵画作品だと感じさせてくれます。

http://www2.ocn.ne.jp/~g-hinoki/11asano2.jpg

中央左が浅野さん、右がスイーツ展の出品者の大槻さんです。

(教員:近藤 昌美)

2011年11月20日 カテゴリー:個展・グループ展

卒業生の鈴木のぞみさんと鈴木知佳さん(ともに06年学部卒業、概念表現)がさいたま市浦和の古民家「関井記念館」で2人展を開催していますので行って来ました。12/11までの金土日開館。http://sekiikinenkan.jugem.jp/

浦和駅から徒歩10分ほどの調神社からすぐの古民家を鈴木のぞみさんがアトリエとして利用していて、そこを会場にした2回目の展覧会です。「空白の光に浸す」と題された今展が開かれている会場名の関井記念館とはその古民家の大家さんのお名前らしく、聞くだけだと文化財のような響きですが、行ってみるとなるほど今にも床が抜けそうな古民家です。しかし、なかなか雰囲気は良く二人のひそやかな作品が良く合っていました。

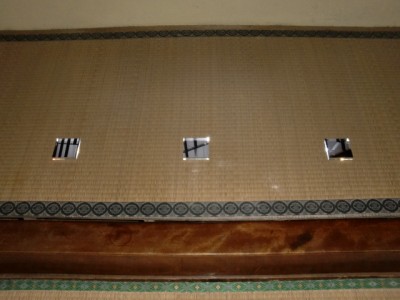

上の3枚は鈴木知佳さんの作品。1階の和室の壊れたガラス戸の木の桟を樹脂で復元してあり、それらを撮影したものが同室の床の間に小さく置かれていましたが、実際はもっと薄暗くて説明されないと見過ごす感じです。

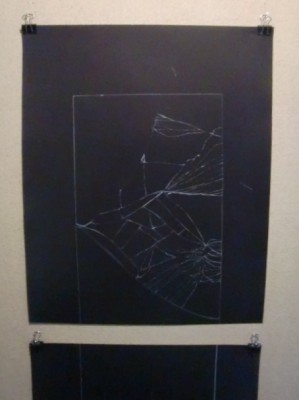

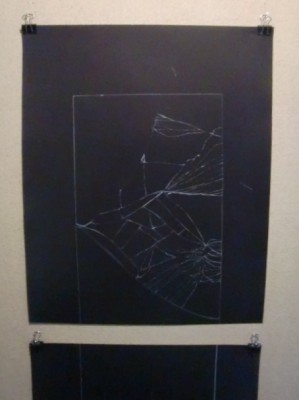

こちらは鈴木のぞみさんの作品の一部です。2回の和室のガラス窓が強風で窓枠ごと壊れたらしく、そのガラス片を集めて繋ぎ、印画紙に感光させた作品です。

これが2階の和室に展示されている壊れた窓ですが、作品です。ガラス片は一度集められ繋ぎ合わされて上の様に印画紙に写しただけでなく、そのガラス自体にも感光乳剤を使ってこの窓から見える庭の風景が焼き付けられているらしいのですが、再び壊れた時の状態に復元され展示されてますので、気づくのが本当に難しい作品でした。詳細は添付した彼らのブログから理解してください。それにしても自己顕示とは真逆な作品を見せてくれる二人ですが、こうした活動も興味深いものです。

会場で作品解説をしてくれた出品者の鈴木のぞみさんですが、駆け足で見るとまったく見過ごしてしまいそうなひそやかさが、逆に作品の独創的な強度になっているのかも知れません。

(教員:近藤 昌美)

« 前のページ

次のページ »

↑ move to top of this page