2010年6月22日 カテゴリー:レクチャー・ワークショップ

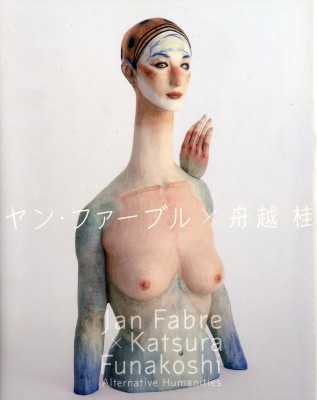

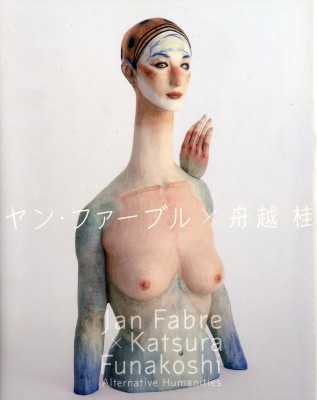

大学院プロジェクト科目「美術・建築におけるサイトスペシフィック的視点による考察・調査研究」では、舟越桂氏を招いて「舟越桂 自作を語る」レクチャー+ダイヤローグを開催します。

「舟越桂 自作を語る」レクチャー+ダイヤローグ

第1部:レクチャー「舟越桂 自作を語る」

第2部:ダイヤローグ「舟越桂さんとの対話」進行:母袋俊也

日時:6月25日(金)

時間:16:30〜

場所:大学院棟 12−201教室

本科目は、サイトスペシフィック性に着目、調査研究、研修旅行をするプログラムで’06には直島地中美術館、イサムノグチ庭園美術館、’08には青森へ青森県立美術館、十和田市現代美術館を訪ね今夏は、金沢21世紀美術館を中心に北陸を訪ねる予定です。

今回のレクチャーは、現在21世紀美術館で「ヤン・ファーブル×舟越桂」展開催中の舟越氏を招いて自作を通して彫刻・アートを語って頂き、アーティスト舟越桂氏との対話を目指します。

(教員:母袋俊也)

2010年6月19日 カテゴリー:合評会, 形象表現

形象表現研究指標3年生の講評会が6月17、18日と2日間をかけて行われました。形象3年は前期はそれぞれ100号を1ヶ月ごとに提出講評する、少しハードなカリキュラムです。もちろん、必ず100号というわけではありませんが自分の作品スタイルを作り上げて行くには、制作量を上げて行くのは不可欠です。思いつきのような安易なイメージでは毎月の提出は乗り切れません。今回も病欠以外の全員が作品を出して来ました。

(教員:近藤 昌美)

2010年6月18日 カテゴリー:授業の様子

1年生は今週から「日本画・テンペラ」の授業にはいりました。2クラスに分かれ、全員が5週間をかけて日本画とテンペラ両方の実習を体験します。

日本画の実習では10号Fパネルに麻紙を貼り、膠(にかわ)と顔料で描いていきます。途中、箔の使い方なども教わります。

テンペラの実習では、前の授業で作った30?正方の白亜地パネルを使います。同じ寸法の写真コラージュを作り、これをテンペラ絵具と油彩絵具の併用技法で克明に再現していきます。有色の下地に白のテンペラ絵具で形を描きおこしているところです。

(教員 有吉徹)

(助手:真之介)

2010年6月15日 カテゴリー:その他

大学広報誌のために絵画専攻専任教員と助手の集合写真を撮影しました。我々にとっても始めての体験で面白かったですね。撮影場所は院アトリエです。

カメラマンさんはこんな感じで撮影してました。

(教員:近藤 昌美)

カテゴリー:個展・グループ展

卒業生の大槻素子さん(07年大学院修了)が日本橋のギャラリーショウで所属作家によるミニ個展(−だいたい2畳の週替わり展−)を開催中です。6/19まで。

銀座4丁目のギャラリーテラシタで形象表現研究指標講師堀由樹子先生の二人展が始まりました。お相手は長橋秀樹さん。私にとって旧知の友人ですが、今回はギャラリーの企画で初対面だそうです。にぎやかなオープニングでした。7/9まで。

(教員:近藤 昌美)

2010年6月12日 カテゴリー:形象表現

6/10、11と形象表現研究指標2年生の講評会が開かれました。今年度の2年生は25名ですが、それを2日に分けてそれぞれ教員3人ずつで講評採点しました。課題は「今の考えを形にしてみる」と題し,各学生が指標教員5名との面談を通して、作品の方向性を話し合い、各自の方向性で制作するという各々の作りたいことが担保されるような課題ですが、1ヶ月ほどの間に50〜80号2点提出と、2年生としては非常にハードルを高く設定してあります。2点出すということで、作品スタイルに関する責任が当然意識されます。また、授業時間以外にも自主的に制作するようになり、制作習慣を涵養するための課題でもあります。すべての学生が、意欲的な作品を提出して来て、非常に良い講評会でした。上のそれぞれの画像はすべて一人一人の作品提出量です。素晴らしいですよね!

講評の後は打ち上げです。先ほどまで講評をしていたアトリエで、まだ作品が掛かったままでの打ち上げです。アーティストはある意味非常に孤独ですからこうした同期とのコミュニケーションは非常に大切です。卒業してからも濃密なつながりを保って行くのにはこうした在校時の交流が不可欠です。また,教員とは講評で話し切れなかったこと、聞き切れなかったことなどを時間が許す限り話せる機会でもあります。1年生の集中基礎授業、工芸理論(技法材料)の先生方も夕方まで待っていてくれ参加されましたし、院の学生も数人顔を出しました。打ち上げ中には壁にオーストリアのアーティスト、ヘルマン・ニッチのパフォーマンスヴィデオが上映されました。刺激的な内容ですが、アートの奥深さを実感させてくれます。皆さんご存知ですか?

(教員:近藤 昌美)

カテゴリー:新アトリエ情報

仮囲いも外され、外構の植栽や植え込み,アプローチ等の工事も進んでいます。

(教員:近藤 昌美)

カテゴリー:版表現

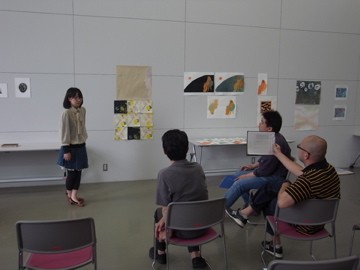

6月11日(金)に版表現研究指標の講評会が行われました。

出張の木下先生は欠席でしたが、木村繁之、安田 豊、高浜利也の先生方と生嶋が講評を担当しました。

まずは午前中3年生22名の作品講評です。3年生では各自の選択した版種を中心に制作を進めます。また前期には版画集制作も一つの課題とし、3年生全員で限定数23部の版画集を制作しました。

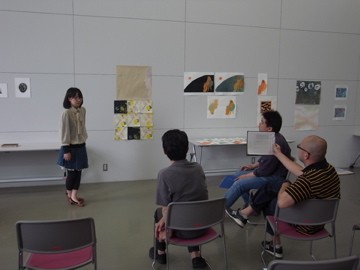

広い部屋の壁面に作品を簡単に展示し、皆でここまでの制作を確認します。

皆へ自分の制作についてのコメントを述べます。ちょっと緊張しますが、話すことも大切ですね。

他の人の講評を聞くこと、そして自分も参加して考えることは大事な勉強です。でもリラックスしてやりましょう。

さて、午後は2年生の講評会です。2年生は銅版と木版を2週間ずつの期間で制作しました。

銅版はエッチングを中心に小さい版で2,3点制作、木版は各自の版木を持ち寄り、他の人の版も使って様々な重ね刷りを油性インクで試します。

前期の間に4つの版種を経験し、自分にどんな版種が合うか探ります。そして少しずつ中心になる自分の版種と技法を極めていきます。今はその第一歩です。

1日通しての講評会のあとは、やっぱり打ち上げです。この日は2年生が担当してくれました。すっごく美味しいお料理が沢山並びました。

沢山食べて喋って次の制作への英気を養いましょう。

(教員:生嶋 順理)

2010年6月11日 カテゴリー:パフォーマンス公演, 広域表現

4週間にわたったワークショップの最終日。4チームにわかれた学生達によるパフォーマンスの公演日です。どのチームも前日のリハーサルを通して浮かび上がった問題点に大幅な修正を加えての、力のこもった内容でした。このパフォーマンスでは、何かを見せるのではなく、経験を作り上げることが目指されましたが、チームごとに様々な工夫をこらして観客全員を作品の中に引き込むことに見事に成功しました。チームメンバーのはたらきかけによって少しずつ観客が動き出し、次第にそれが一つの渦のように相互に作用し合っていくようになる様子は圧巻でした。

チーム三大テノール:「理想の集合」

観客に伝達ゲームへの参加を呼びかけます。一連の動作を3人の演者が「ポエム」「体の動き」「音」の要素に分解して伝えます。観客は進行役の指示に従い、次々に伝えて行きますが、次第に情報が混乱し、また減少していきます。次にバドミントンのラケットやなわとびなどの遊具が渡され、「遊んでください」と告げられます。最後に遊びに使った道具が床に並べられ、それらを順番に用いながら、3人の演者が最初に演じた一連の動作の正体を明らかにしていきます。

チーム西東京旅客鉄道株式会社:「彼女は揺さぶり、惑わし、動かない」

ぶつぶつとつぶやきながら、宛名の書かれたおびただしい数の封筒が女性演者によって壁に貼られていきます。別のチームメンバーが、女性が書いた手紙を観客に配りはじめ、観客はそれを読み始めます。しばらくして観客はその手紙への返事を書くように指示されます。書いた返事は封筒にあわせて壁に貼られていきます。さらに観客は貼られた返事のどれかに、「彼女」になったつもりで返事を書くように指示されます。

チームnienie:「さぐる」

一端廊下に出された観客は、アイマスクをして暗い部屋に一人ずつ通され、立つ位置を指示されます。部屋の中には嵐のような音が流れています。すべての観客の中から数名が選ばれ、そのまま床に座って室内に流れている音を紙粘土で形にするように指示されます。他の観客はアイマスクを外すことを許され、室内には嵐の映像が流されていることに気づきます。チームメンバーが小声で色々な質問をしていきます。次第に会場にいる全員が、そこで起こっている出来事に静かに巻き込まれていきます。

チームiijimasan:「なげつける、はねかえる」

観客は全員大きな番号札を胸につけて、会場の中央に集められます。仕切り壁の上部に設置されたビデオカメラ越しに、隣室にいるチームメンバーが「ピコポコ君と10回言ってください」、「反復横跳びをしてください」、など次々に指示を出していきます。指示の内容は「笑ったまま将来について考えてください」、「あなたは蝶です、自由に飛びまわってください」などエスカレートしていくとともに、「ちゃんと考えろよ」とか「もっと口角を上げてください、さがってますよ」とかヤジがはいってきます。最後は円になって座るように指示され、チームメンバーが現れて観客に質問していきます。

最後に学生と観客全員が輪になり、チームごとの講評と観客との意見交換が行なわれました。今日の公演には、映画専攻領域の学生さんに加え、諏訪教授も参加してくださいました。専攻領域を超えての講評会は、双方の学生にとって得がたい刺激になったと思います。

広域2年生はこのワークショップを通して、表現することについての幾つもの新たな経験をしたことと思います。河村美雪先生、連日にわたる刺激に満ちたご指導ありがとうございました。

(教授 有吉徹)

(助手:真之介)

2010年6月10日 カテゴリー:個展・グループ展

今週も在学生,卒業生の学外展示が続きます。

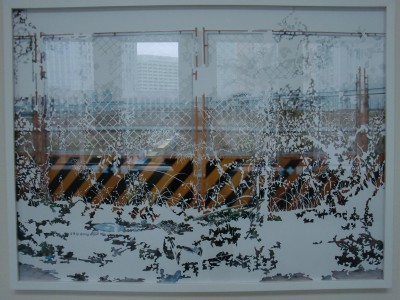

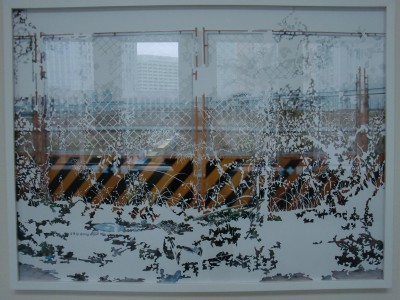

まずは、トーキョーワンダーウォールでの04年学部卒業の池田衆君です。トーキョーワンダーウォールはご存知のように、若手アーティスト育成のために東京都が行っているコンクールです。池田君は大賞に続く審査委員長賞を獲得しました。これは,都庁での展示風景です。6/4〜25まで。土、日、祝休み。

撮影した写真を切り抜いてある,写真と切り絵が合体したような不思議な視覚体験です。非常に独創的です。

次は,人形町のスペースアネックスギャラリーで6/1〜10まで開かれている,概念系4年生の4人点「flap 」展です。ここは商空間創造企業をうたう株式会社スペースが学生クリエーター支援のための無料で貸し出しているギャラリーです。

出品者の一人、清水信幸君です。

4人とも非常に完成度も高く、充実した展示でした。

次は、京橋のギャラリー坂巻企画の湯浅加奈子さんの個展です。彼女は院の1年生(主査、高橋)です。このギャラリーでは2度目の個展で、「TOMORROW IN THE PARK」とタイトルがつけられています。6/7〜7/3まで。

次は、日本橋のギャラリーショウコンテンポラリーアートでの、ミニ個展「だいたい2畳の週替わり展」の王タンカ君の個展です。まさにミニ個展でしたが、彼は昨年院を修了して、このギャラリーですでに大きな個展を開いています。今回は所属若手作家のミニ展のようです。6/12まで。

最後は神保町の文房堂ギャラリーで開かれている、「アウトレンジ2010」展です。参加各大学の教員が一人ずつ学生を推挙して展示する形式の展覧会です。本学からは1年生工芸理論の教員西島先生が推薦した山田梨恵さん(主査、近藤)が参加しています。この日はオープニングでしたが、大盛況でした。6/22まで。

挨拶する西島先生と山田さん。背景は山田さんの作品です。

展示風景です。

オープニングは大盛況でした。この企画は元本学特任教授で現在芸大教授のOさんが始めて5年目になりますが、若手を育成しようという主旨には非常に賛同出来ますね。二次会も盛況で半数近くが造形大関係者でした。一人のグループ展の初日に同じ院生が学年を問わず駆けつけていて,アーティスト同士の絆も感じさせます。

(教員:近藤 昌美)

« 前のページ

次のページ »

↑ move to top of this page